En la actualidad, el riego ocupa un lugar central en la agenda política. La creación del Ceiar (Comisión Especial de Infraestructura y Agua para el Riego) hace dos meses marcó un punto de inflexión: el Estado uruguayo identificó la necesidad de generar una estructura institucional para dar lugar a una planificación nacional del riego, que exige grandes niveles de inversión y de coordinación efectiva y sostenida entre organismos públicos.

Aunque Uruguay cuenta con abundantes recursos hídricos y una fuerte tradición agropecuaria, el riego aún no se ha consolidado a escala nacional. Según la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa), apenas un 5% de la superficie cultivable se encuentra bajo riego en el 2023.

En este contexto, el Presupuesto Nacional 2025-2029 prevé la creación de una Unidad de Riego dentro de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), que actuará como brazo técnico y financiero para estructurar y ejecutar proyectos hidráulicos.

Asimismo, el asunto trasciende los partidos políticos, ya que tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado en sus planes de gobierno propusieron incorporar entre 100.000 y 400.000 nuevas hectáreas bajo riego en el mediano plazo. Esto refleja un consenso político en el diagnóstico: el riego debe ocupar un lugar central en la estrategia de desarrollo productivo y adaptación al cambio climático.

Sequías, pérdidas y una nueva normalidad climática

El agro uruguayo es vulnerable al cambio climático. Las sequías de 2022 y 2023 fueron un golpe seco que dejó pérdidas por más de 1.800 millones de dólares (equivalentes a alrededor del 3% del PIB nacional), según estimaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se paralizaron cultivos, se vaciaron tajamares y se debió declarar la emergencia agropecuaria más extensa en la historia del país.

De acuerdo con la Opypa, los episodios de déficit hídrico serán cada vez más frecuentes: no se trata de una mala racha, sino de una nueva normalidad climática marcada por la variabilidad extrema. A ello se suma el retorno del fenómeno La Niña, previsto para 2025-2026, que según el Inumet podría traer lluvias por debajo del promedio y temperaturas más altas, afectando pasturas y cultivos de verano.

En este escenario, los productores vuelven a quedar expuestos: enfrentan mayores costos, rendimientos inciertos y una rentabilidad en caída. El riesgo climático ya no se mide solo en milímetros de lluvia, sino en puntos del PIB y en la sostenibilidad económica del agro. Sin infraestructura de riego adecuada, cada nuevo evento de sequía se traduce en pérdidas económicas, caídas de productividad, endeudamiento y retrocesos que el país termina pagando con menor crecimiento y empleo rural.

El valor estratégico del riego

En un contexto internacional de precios a la baja para los principales commodities, como la soja en los últimos años, el riego se vuelve un factor de competitividad que impulsa la modernización tecnológica del agro y mejora la eficiencia en el uso del agua y la energía.

El riego no solo mejora los rendimientos y evita pérdidas: mueve a varios eslabones económicos de forma directa e indirecta. Su desarrollo impulsa la productividad, reduce la exposición al clima y genera encadenamientos que llegan por ejemplo a la logística, la maquinaria agrícola y los bioproductos.

Además, proyectos de estas características abren la puerta a financiamiento verde con condiciones favorables, orientados a la eficiencia hídrica y la adaptación. Y su impacto va más allá de lo económico, dado que repercute sobre la seguridad alimentaria, asegurando un nivel mínimo de producción superior al caso sin riego en los años secos. En definitiva, es una inversión que combina productividad, resiliencia y desarrollo sostenible.

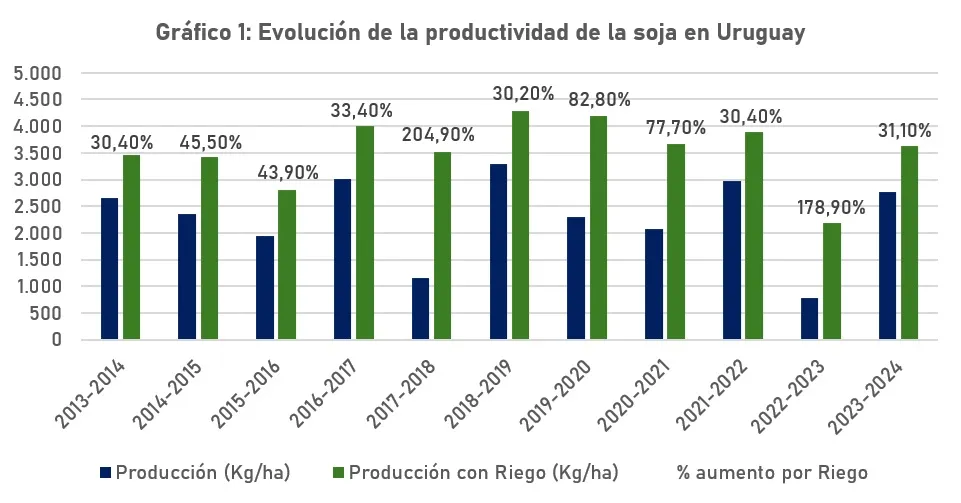

Esta dinámica se refleja con claridad en el desempeño de los principales cultivos del país. Entre ellos, la soja (uno de los de mayor superficie y peso exportador) muestra de forma evidente los beneficios del riego en términos de productividad y estabilidad de los rendimientos.

En el Gráfico 1 se muestra la evolución de la productividad de la soja de primera zafra en Uruguay durante la última década, comparando los rendimientos de los sistemas con y sin riego, así como el aumento porcentual entre ambos. En todos los ciclos agrícolas, el riego mejora significativamente la producción, aunque su efecto es especialmente visible en los años más secos.

Dos períodos marcan la diferencia entre 2017-2018 y 2022-2023, ambos afectados por sequías severas. En esos períodos, la producción sin riego cayó de forma drástica, mientras que los cultivos irrigados mantuvieron rendimientos mucho más estables. La diferencia supera el 200% en 2017-2018 y se acerca al 180% en 2022-2023, lo que demuestra que el riego no solo aumenta la productividad en años normales, sino que amortigua los impactos del clima sobre el rendimiento de los cultivos.

Fuente: FUCREA

Entre el diagnóstico y la acción: ¿por qué el riego aún no despega?

El desafío no es únicamente técnico, sino institucional y financiero. Por un lado, se necesitan propuestas de inversión sostenidas, que combinen recursos públicos, privados y multilaterales. Las iniciativas de la Comap y los incentivos fiscales son pasos importantes, pero aún insuficientes para atraer proyectos de gran escala. Los mecanismos de crédito verde y los fondos de adaptación podrían jugar un rol decisivo si se integran dentro de una estrategia nacional de riego.

En el plano institucional, la coordinación y alineación de incentivos debe darse entre los principales organismos del Estado, particularmente entre los ministerios vinculados al agro, la energía, el ambiente y la economía, junto con las empresas públicas que proveen servicios esenciales. Este entramado institucional es el que debe crear las condiciones para que los proyectos de riego puedan desarrollarse de forma planificada y atraer inversión privada cuando los acuerdos entre actores locales no surgen de manera espontánea.

Dentro de este esquema, la expansión de la infraestructura energética y la disponibilidad eléctrica confiable son factores determinantes, ya que los sistemas de riego dependen de una base energética estable. En ese sentido, la UTE cumple un papel estratégico al garantizar la conexión y la capacidad de suministro necesarias para la operación de los sistemas de bombeo y distribución que sustentan todo el proceso.

En un segundo plano, la sostenibilidad del sistema de riego depende también de la coordinación entre productores, especialmente cuando las obras son multiprediales, como represas, canales o conducciones que atraviesan distintos campos. En estos casos, resulta indispensable acordar reglas de juego claras que definan los derechos de uso, las responsabilidades y los mecanismos de compensación cuando alguno de los predios se ve afectado.

Desde la perspectiva económica, estas situaciones reflejan la presencia de externalidades: decisiones tomadas en un predio pueden generar costos o beneficios sobre otros. Tal como planteó Ronald Coase, alcanzar soluciones eficientes requiere reducir los costos de transacción mediante negociación, acuerdos y definición precisa de derechos de propiedad.

Conclusiones

El riego ocupa hoy un rol estratégico, tanto en el plano productivo como en el de la adaptación al cambio climático. Frente a una variabilidad cada vez más extrema, ya no se trata solo de mejorar los rendimientos, sino de asegurar la continuidad de la producción y la seguridad alimentaria del país. En un contexto en que las precipitaciones son irregulares, el clima se ha vuelto impredecible y los precios internacionales presionan a la baja, invertir en riego es invertir en estabilidad, competitividad y resiliencia.

El verdadero desafío no es el agua, sino los acuerdos y arreglos institucionales que permitan gestionarla con visión de país. Hacer realidad el consenso técnico requiere coordinación institucional, energía y financiamiento que empujen en la misma dirección. Solo entonces el riego podrá dejar de ser una oportunidad y pasará convertirse en una política de Estado real que perdure.

(*) Asistente económico en AIC Economía y Finanzas